当館ボランティア「市民学芸員」の企画による雛祭り恒例行事「博物館でおひな様」を、今年も2月19日(木)から開催します!

エントランスにて展示中!

エントランスの情報サービスコーナー前では、2月19日(火)から3月8日(日)までの期間、市民学芸員が所蔵する七段飾りの雛人形と大正時代の雛人形を展示しています。

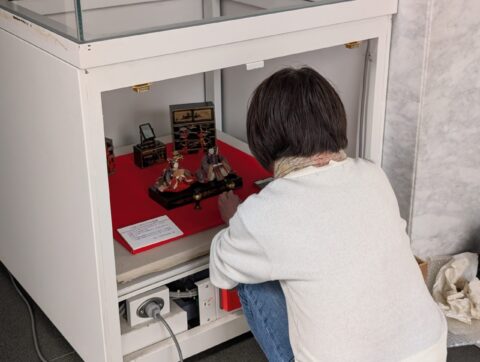

これらは、臨時休館中の2月17日(火)に市民学芸員の有志が集まって設営したものです。

箱に収められた雛飾りを一つ一つ開梱しています。

ケース内に雛人形を設置しています。

雛飾りは種類が多いため、完成図を片手に力を合わせて展示を完成させました。

大正時代の雛人形

この雛人形は、大正6年生まれの方がお持ちだったものです。現在まで大切に受け継がれていて、なんと、雛道具の引き出しは開閉可能な精巧さです!

七段飾りの雛人形

豪華絢爛で目を引く七段飾りの雛人形は、昭和60年代初めのものです。六段目と七段目には嫁入り道具が飾られています。このような七段飾りの型は昭和30年代から主流になり、昭和後期にかけて大型化していきました。

そして、2月28日(土)・3月1日(日)の午前10時~午後2時には、「博物館でおひな様」の関連イベントとして、この七段飾りの雛人形の前がフォトスポットとなります!

普段は囲いを設置していますが、本イベント限定で間近までお入りいただけますので、ぜひおひな様との記念撮影をお楽しみいただきたいと思います!ホームページ内のこちらにもイベント内容を掲載しています🎎

-e1771402464646.jpeg)

フォトスポットもぜひお楽しみください!

また、先日のブログでもお知らせしたとおり、当館所管施設の吉野宿ふじやでも3月8日(日)まで「甲州道中おひな様展」を開催中です。あわせてご覧いただけると幸いです。

なお、こちらは日曜日・祝日の翌日が休館となりますので、開館日にご注意ください。

(歴史担当学芸員)

-scaled.jpg)