遺跡を身近なものとして実感してもらうために、博物館はどのように取り組むべきでしょうか。日々なんとなく思案しており、土器を見たり石器を眺めたり、遺跡の現地や河原を歩いています。

考古学の視点では「現地・現物」を重視します。

すなわち、住まい(遺構)や当時の人が作成・使用した土器など(遺物)です。

橋本遺跡出土の縄文土器

一方、博物館への来館者を考えると、専門の研究者はかなり少なく大半が一般の方です。一般の方には、説明が乏しいと資料の重要性を把握しにくい場合があります。

かといって長々とした解説文は要領を得ないもので、情報量が多ければ多いほど、来館者の興味関心はみるみるうちに削がれます。

何を、どのようにしたら良いのでしょうか??

あまり難しく考えずに、実際に触ってもらおうと考えました。

名称は固くなく、一息で表現できるもの……「土器×2(どきどき)タッチ」としました。

「タッチ」はタッチパネルから援用しました。これだと小さい子から年配の方まで直感で分かるのでは。

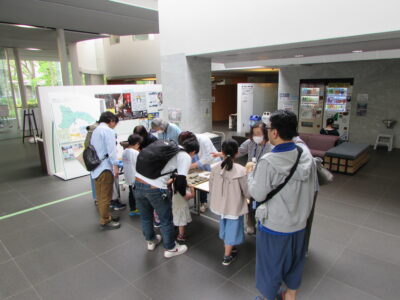

当館収蔵庫にある土器から選定し、月1回程度2時間とし、令和5年の6月から

考古担当学芸員や博物館ボランティアの相模原縄文研究会と一緒にやってみました。

縄文土器(約5,000年前)

縄文時代の石器と平安時代の土師器(はじき)と須恵器(すえき)

令和5年度は全7回で、合計758名、令和6年度は全17回で合計2,000名近い参加者があり、一番多い日には257名の方が参加されました。

土器×2タッチの効果はどのようなものか、考えてみました。

・実際に触ることで、重さや質感、匂いなど直感で分かり、細かな文様にも気づきやすい。

・博物館のエントランスで、本物の土器を触ることで、地域の歴史の一端を体感できる。

さらには…

当館で土器を触った経験から、他館や他市の遺跡に関する展示、イベントにも興味をもってもらえるかもしれません。

また、小学校のお子さんや、中・高校生は、この経験から考古学を志すかもしれません。

なにげない「タッチ」ですが、遺跡への関心を高める取り組みとして重要視し、今後も継続していきます。

あまり肩肘張らず、何気なく手に取って実物をみる。遺跡を知るキッカケはそれぐらい気軽なものとして考えています。

今年度の実施予定を現在計画中ですので、詳細が決まり次第当館HPや、職員ブログでお知らせいたします。

(考古担当学芸員)