7月2日(土)に相原公民館で考古分野の講義を行いました。これは「相原の歴史をさぐる会」の講師として招かれたものです。

会場の様子

今回のテーマは「相原地区周辺の旧石器・縄文時代」。相原の歴史をさぐる会の方から古い相原の歴史を知りたいとのことでした。参加者は40名で、皆さんに熱心に聴いていただきました。

相原地区の旧石器時代は遺跡があまり発見されていないことから、相原地区の東に位置する橋本遺跡の旧石器時代を説明しました。

縄文時代では中期が多く、相原地区のどのあたりに縄文人が住んでいたのか、どのような土器が出土しているのか、などを写真を中心に紹介しました。

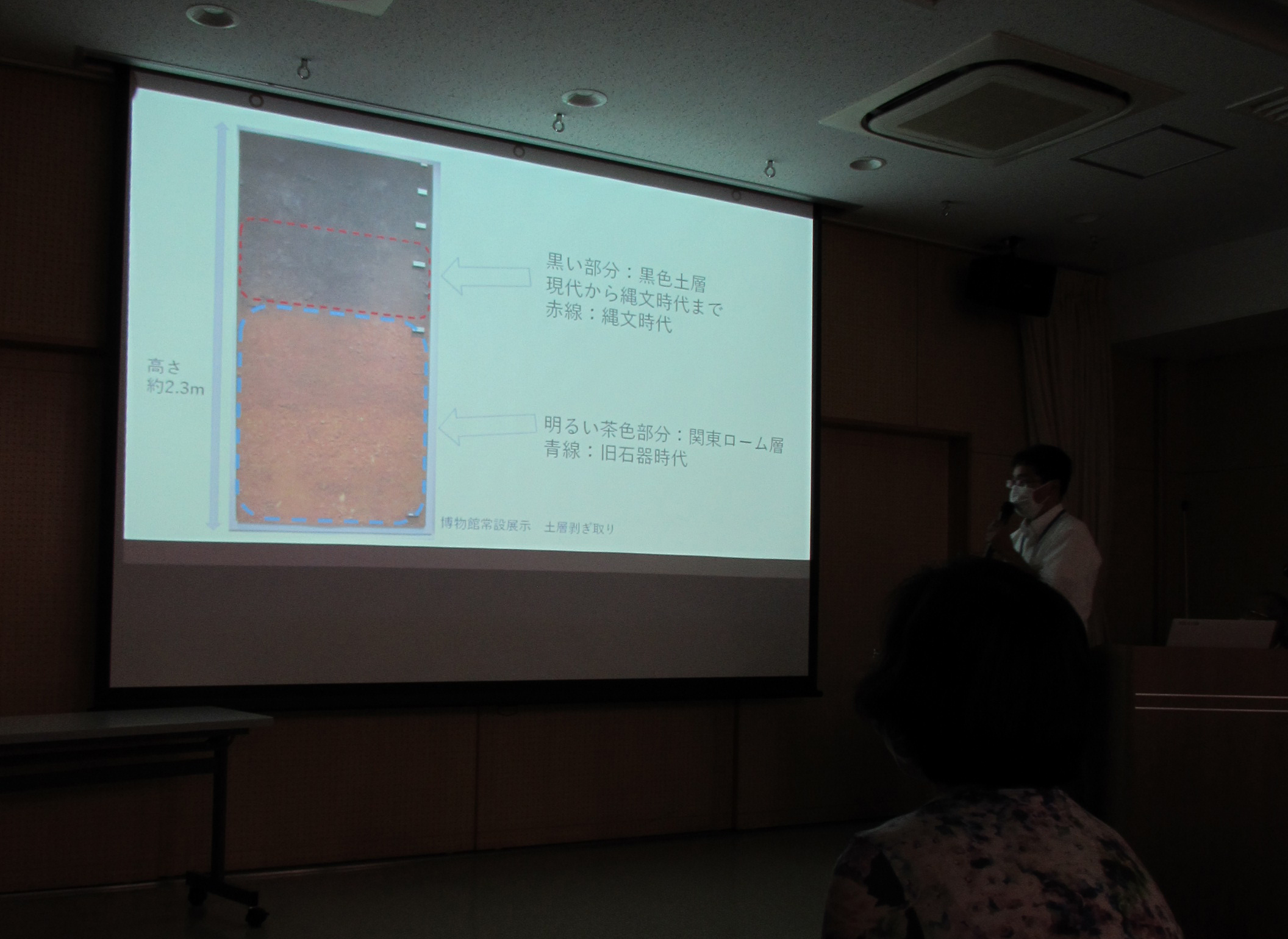

遺跡が残る土層を説明中

黒曜石の産地について説明中

最後に、相原地区に貴重な遺跡が残っていること、そしてその遺跡からしかわからないことがあることを伝えました。

講義後は複数の方から質問をいただき、相原地区の遺跡について関心が高いことがわかりました。

今年度は講師の依頼をいただくことが少しずつ増えています。

考古学の視点から各地域の特徴をより分かりやすく紹介できるよう頑張っていきます。