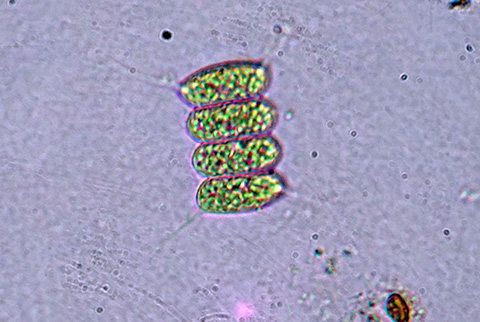

11月9日、市内の小学校の池から採集した水を顕微鏡で観察しました。あまり密度は高くありませんでしたが、最初に見つけたのはこちらの藻類、イカダモの仲間です。

イカダモの仲間

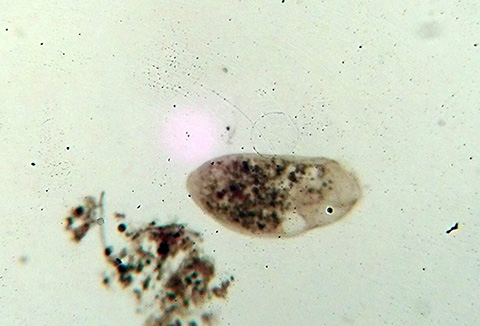

さらに観察を進めると、クルクルと回って動いているものがいました。

繊毛虫類

大きめのプランクトンで、おそらく繊毛虫類(せんもうちゅうるい)と呼ばれるものの一種でしょう。いくつかの種類がいて、細長いラッパのような形をして集まっていたり、離れて泳ぎまわったりしていました。そして、見た瞬間、「おっ!」と声を上げてしまったのが、こちらです。

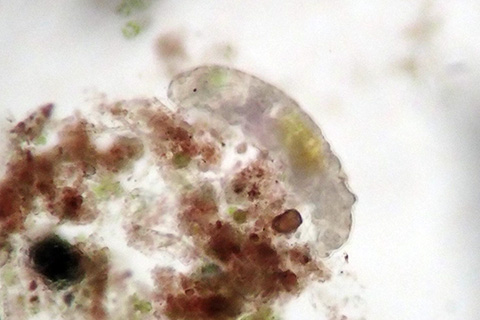

クマムシの仲間

緩歩動物(かんぽどうぶつ)のクマムシです。この生物は、水の中というより、水際のコケの中などに生息します。今回、落ち葉や水草を一緒に採ってきたので、その中に入っていたのかもしれません。

今回の観察を含めて、学校の生きものから生物多様性について考える動画を、市内のPTAの地区組織である上溝緑ブロック協議会からの依頼で撮影しました。この動画の公開について詳細が決まりましたらまたお知らせいたします。