現在開催中の「令和4年度かながわの遺跡展 縄文人の環境適応」。県内を中心とした優品が多く、時々展示品を眺めています。

今回は、考古担当学芸員から考古資料を面白く見るコツを紹介します。

キーワードは「視線を下げると・・・」

勝坂式の土偶 吊り目がユーモラスです。

こちらは土偶のコーナーの一角です。

穴が見えます。

写真ではやや見えにくいですが、中央の土偶には穴があります。これは土偶を作る時におそらく木製の芯棒があり、土偶を焼いたときに燃え尽きて穴として残ったものです。

続いては、こちら。

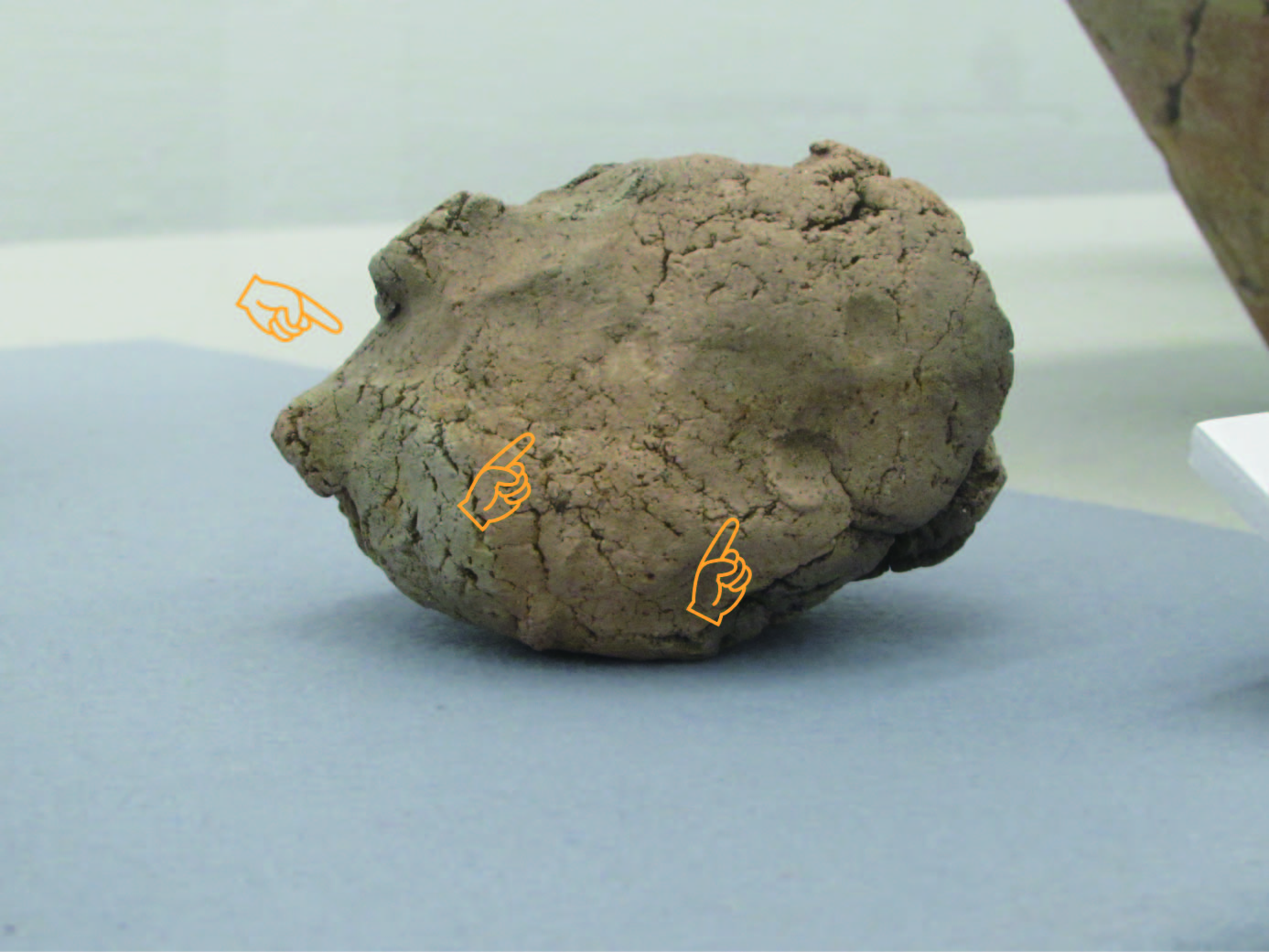

台形土器と粘土塊

中期の土器の近くにあり、注目は右端の「粘土塊」。土器の材料である粘土を縄文人が握ったものです。

指の跡!

指のあとが3か所ほど確認できます。握るとなると親指かもしれません。どんな気持ちでニギニギしたのでしょうか??

最後はこちら。綾瀬市上土棚南遺跡から出土した土器と磨製石斧です。(綾瀬市教育委員会所蔵)

縄文時代後期のもので、この資料は、磨製石斧を納めた土器が地面に埋められていたものです。展示では発掘調査現場の写真も掲示されています。

土器の中に磨製石斧7本が納められていました。

磨製石斧を横から眺めます。

横から見ると凹凸がなく、滑らかであることがわかります。

刃先をみると・・・

次は刃先をみてみます。刃先が横一直線になっており、かつ光沢があります。

これは縄文人が丁寧に研磨して先鋭な刃先に仕上げた結果です。

土器も視線を下げてみてみましょう。

縄文が施文されています。

土器の上部が失われており、人為的に土器を打ち欠いてサイズを調整したものと推測でき、磨製石斧を埋めるための縄文人の工夫がみられます。

いかがでしょうか。いろいろな視線からモノをみることは意外と発見があり、大変面白く感じます。ちなみに展示室で視線を下して見学されている方をみると、こちらも「おおっ」と思っています。

今回の展示は3月5日(日)までです。まだご来館いただいていない方はぜひお越しください。3月4日(土)には展示解説があり、担当学芸員が見どころを紹介します。