現在、開催中の「令和4年度かながわの遺跡展 縄文人の環境適応」で展示している資料を紹介するシリーズの5回目です。

今回は秦野市の「東開戸(ひがしかいと)遺跡」と「稲荷木(いなりぎ)遺跡」の出土品を紹介します。

はじめに東開戸遺跡出土のヒスイ製と琥珀(こはく)製の大珠(たいしゅ)です。いずれも、はだの歴史博物館所蔵です。

ヒスイ製の大珠(左)と琥珀製の大珠(右)

これらは縄文人のペンダントと考えられ、よく見ると穴が開けられています。

この3点はお墓から出土しており、リーダー格の人物が所有していたのかもしれません。

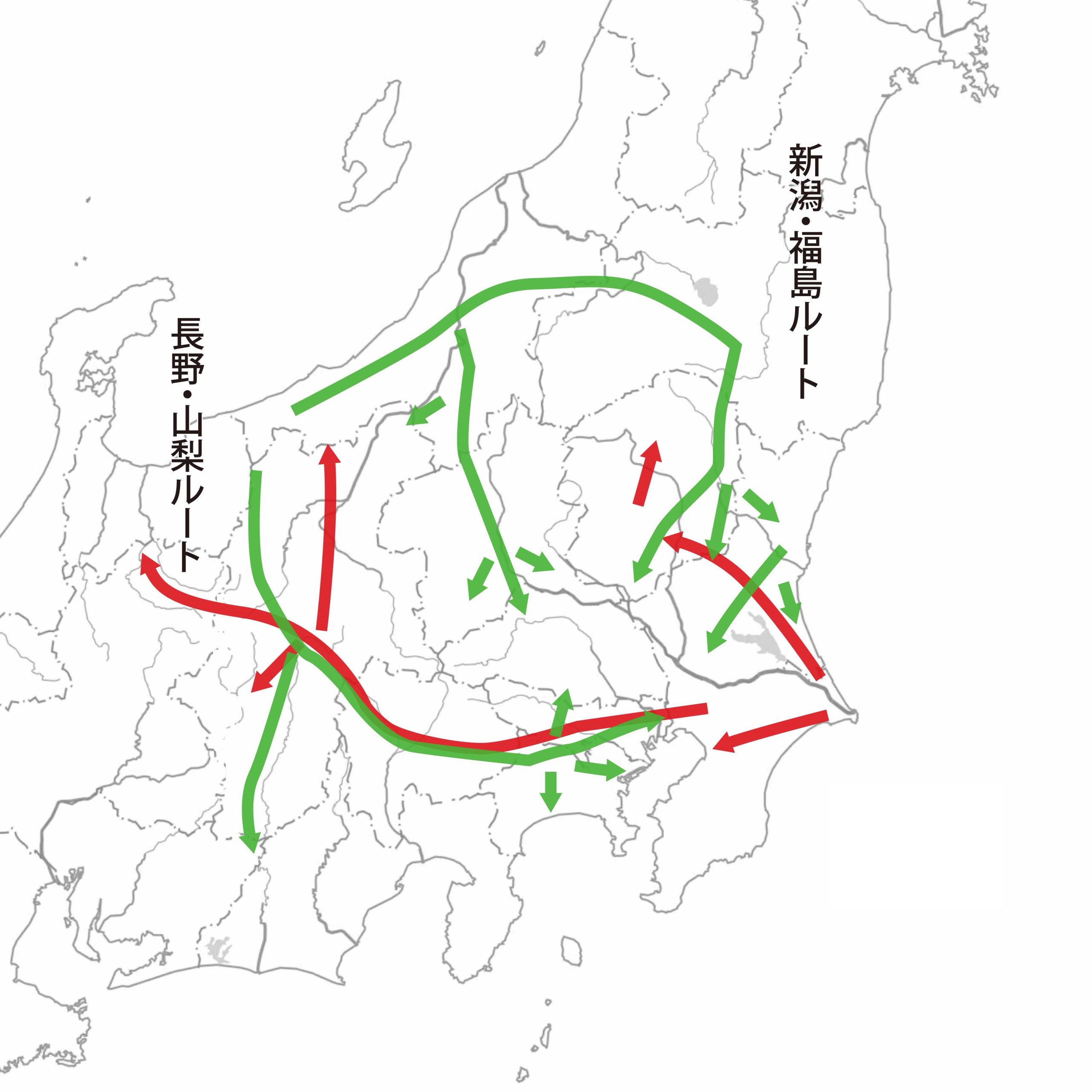

オレンジ:琥珀 緑:ヒスイ(栗島義明2014「貴石利用から見た縄文社会」『季刊考古学』別冊21 雄山閣より作成)

ヒスイ、琥珀は採れる産地が限定され、縄文人の交易を知る上で重要な資料です。特に琥珀を利用したものは県内の他の遺跡からは出土していません。その希少性から秦野市指定重要文化財に指定されています。

続いて稲荷木遺跡です。(写真提供:かながわ考古学財団)

稲荷木遺跡は縄文時代中期~後期の住居が300軒以上みつかっており、長い期間営まれた巨大な集落であったことが明らかになりました。

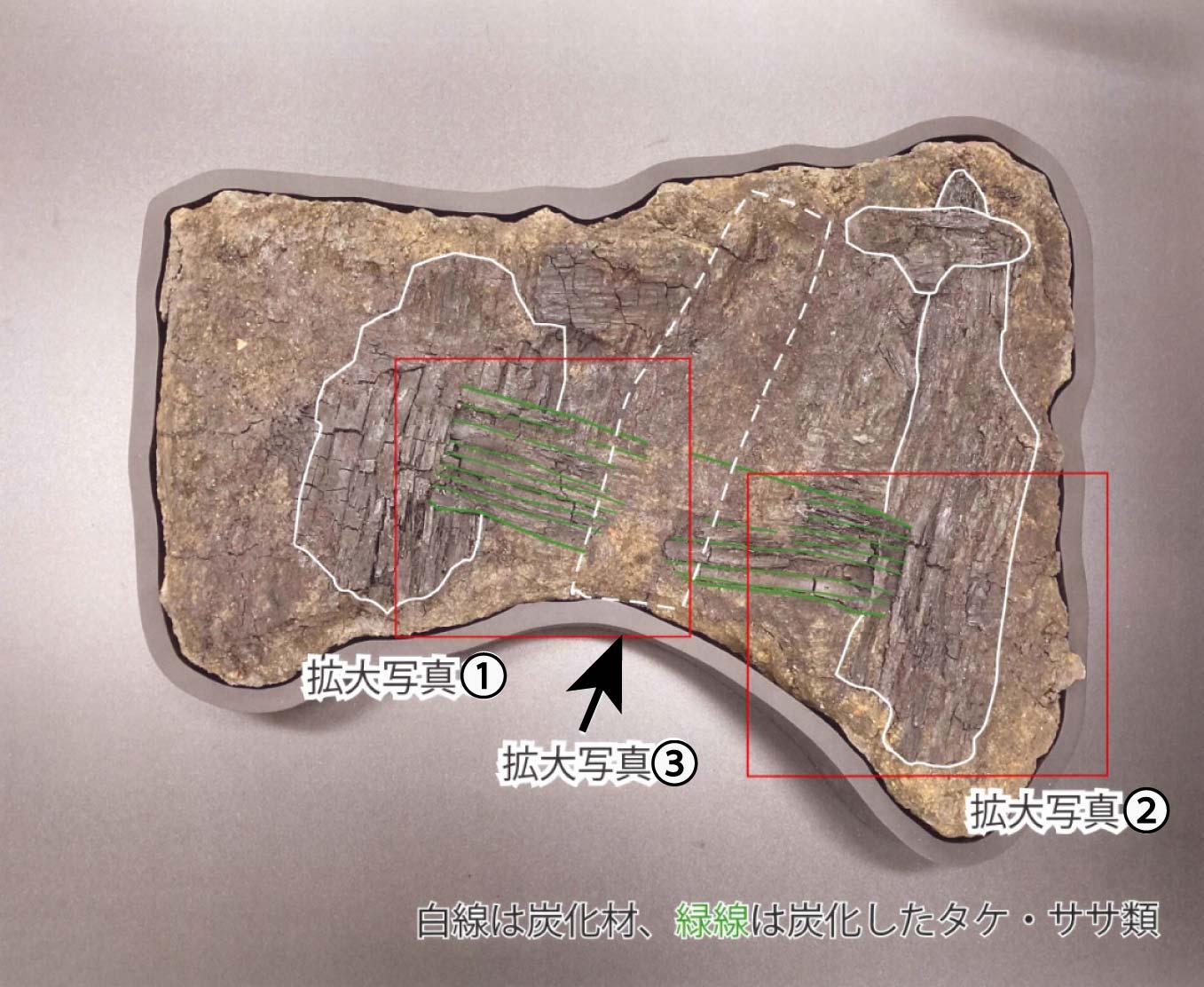

展示では住居内からみつかった炭化材を展示しています。

出土した炭化材。住居の中から見つかりました。

各部を拡大してみます。

横方向にタケ・ササ類が炭化したものがあります。

そして中央部には空白があります。これは、木柱の痕跡と推定され、列状に立てた木柱の間にササやタケを交互に組み込んだものと考えられます。

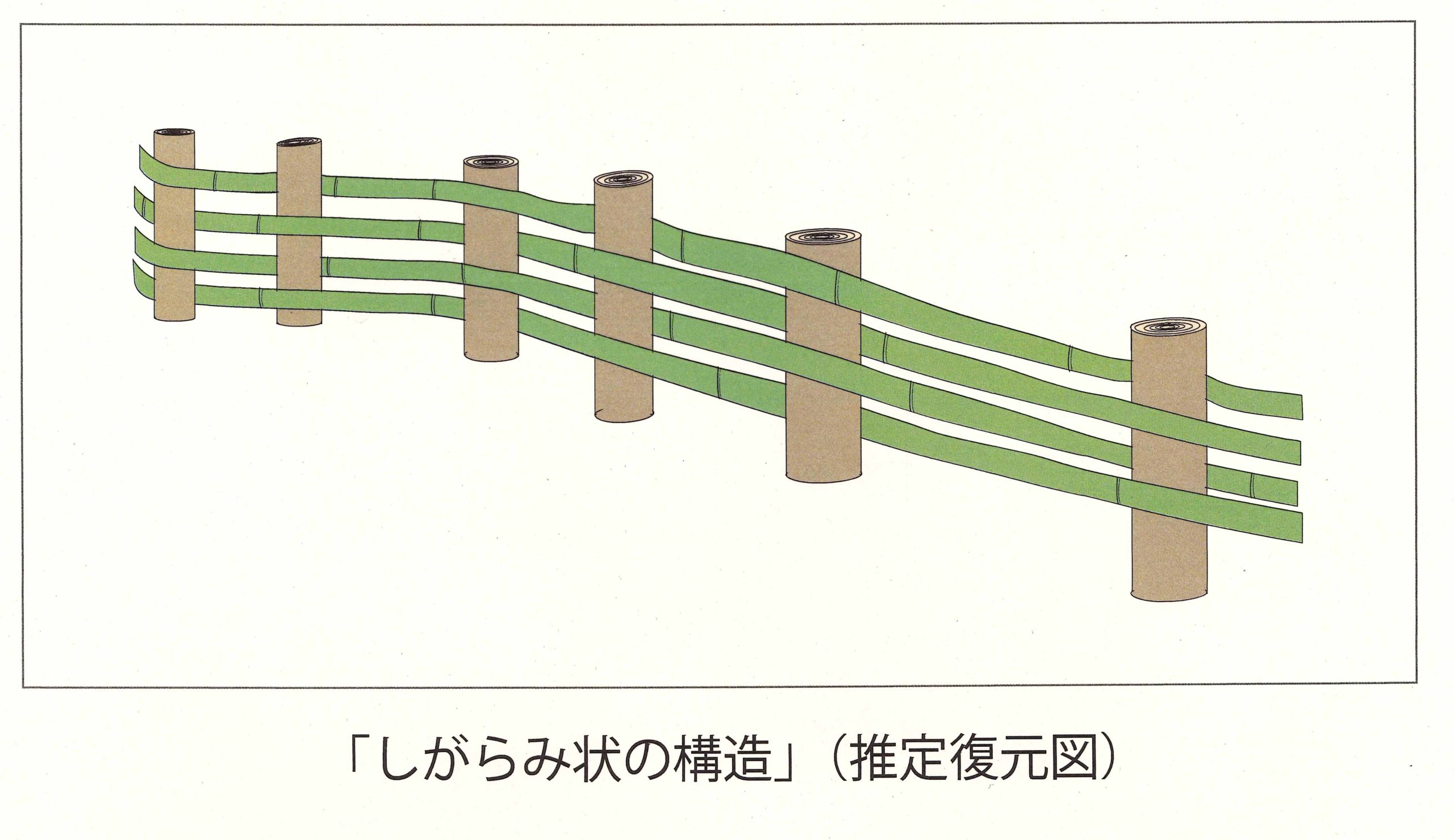

推定復元(かながわ考古学財団提供)

この構造物は縄文人が住居の壁をどのように作っていたのか考える上で重要な発見です。

また稲荷木遺跡でみつかった住居について、その実物大のレプリカがはだの歴史博物館で展示中です。

はだの歴史博物館:〒259-1304 神奈川県秦野市堀山下380-3 TEL:0463-87-5542

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000004542/index.html

今回紹介した資料は、県内でも出土例が少なく重要な資料ですので、この機会にじっくりご覧ください。

本展示は3月5日(日)まで開催しています。また、3月4日(土)には展示解説がありますので、ぜひご参加ください。