3月11日、博物館に高校生たちが十数名集まりました。みんな、生きもの好きの生徒さんたちです。上溝南高校生物探求部と、光明学園相模原高校理科研究部、そして穎明館高校生物部の有志のみなさんです。博物館で実習兼交流会をやってみようということで集まっていただきました。

まずは、タンポポの、花粉による在来種の識別です。野外に出て、咲き始めた在来種のカントウタンポポ(と思われる)花を採集します。

咲き始めたカントウタンポポを確認!

現在道路沿いなどで咲くタンポポの多くは、在来種と外来種の雑種由来のものです。しかし、博物館周辺にはカントウタンポポがたくさんあります。

カントウタンポポ

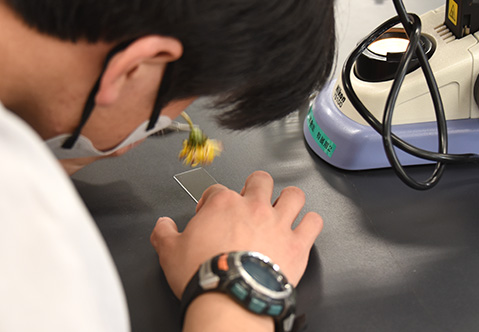

在来種と雑種は見かけの識別が難しいため、花粉を顕微鏡で観察して識別します。プレパラート(資料をスライドグラスの上に乗せて固定し、顕微鏡観察できる状態にしたもの)を作ります。

花粉のプレパラートを作成中

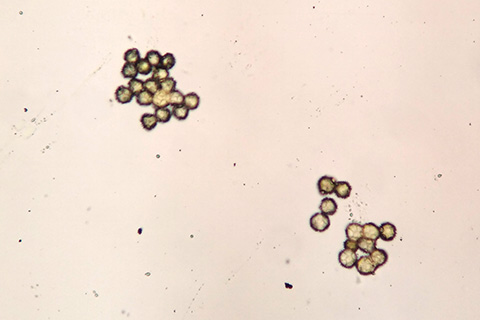

カントウタンポポと判断できる、粒のそろった花粉です。

カントウタンポポの花粉 粒がそろっています(雑種や外来種は粒の大きさが不揃いです)

この後、勢いでスギやヒノキの花粉も観察してから、バックヤードも見学しました。

午後はフクロウの食性分析作業です。自然環境観察員のみなさんも加わり、いつになく大勢での作業となりました。

フクロウが食べた後に不消化物を吐き出した塊(ペリット)の中身を分析します

羽根班と骨班に分かれ、部位別、種類別に仕分けていきます。

羽図鑑と照合中

午後4時、みっちり生きものづくしの一日を過ごして、学校間の交流の成果もあげて終了となりました。

ところでこの日は、昨日まで博物館のまわりを飛び回っていたヒレンジャクの群れが姿を見せず、遠くへ去ってしまったのかなと思っていました。しかし、ちょうど交流会が終了した直後に、駐車場に姿を見せてくれました。慌てて外へ出ると、博物館の屋根の雨どいの水を飲みに!

フィナーレはヒレンジャクの群れ!

最終的に群れは70羽を超えていて、まだまだこの付近に滞在していることを確認できました。最後まで残っていたみなさんも大喜びで解散となりました。