最近めっきり寒くなってきましたが、野外に出ればまだまだ虫を観察することができます。本日(11月10日)は横浜国立大学と横浜市の共催事業として虫の冬ごもりをテーマに観察会が実施され、その講師を担当してきました。

観察会の目的は、虫を観察しながら、虫たちがどうやって越冬するのかを考えることと、虫の越冬場所となる「こも巻き」をつくることです。

原っぱに出発

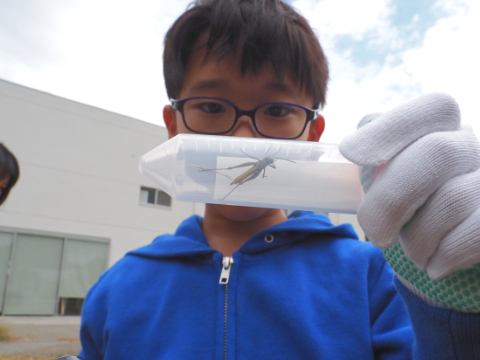

子どもたちは、さっそくバッタやカマキリを見つけてくれます。

ヒナバッタを発見!

今日のポイントとして事前に説明したのが、「みつけた虫がそのまま冬越しするのか、冬に死んでしまうのか」です。

カマキリの卵のうも…

カマキリは卵のうで冬を越しますね。

ツチイナゴ

バッタのなかまのほとんどは卵で冬を越しますが、こちらのツチイナゴは、成虫で越冬することで有名です。

虫さがしの後は、「こも巻き」を行いました。こも巻きとは伝統的な害虫駆除方法のひとつで、もともとマツの害虫退治のために行われていました。木の幹に藁で作った腹巻きのような「こも」を巻き付けることで、その中に越冬しに集まってきた害虫を「こも」ごと燃やして駆除するという仕組みです。

藁で作られた「こも」をみんなで巻きます

今回はこの仕組みを応用して、駆除はせずに集まってきた虫を観察するのですが、今日はそのための下準備です。みんなで選んだ木に、こもを巻き付けていきます。

実際にこも巻きに入った虫を観察するのは3月の予定です。どんな虫が越冬に使ってくれるか、楽しみですね。

完成したこも巻き

(動物担当学芸員)