公立、私立を問わず、神奈川県内の100館を超える博物館が加盟する神奈川県博物館協会という団体があります。博物館(美術館、水族館、動物園、植物園などを含む)の横のつながりを密接にする交流や、年に5回程度の研修会を開催するほか、協会報など機関誌の発行を行っています。その今年度第5回研修会が2月8日に横浜市歴史博物館で開催されました。テーマは「博物館と学校連携について~博物館の使い方~」です。そこで事例報告として、当館の生物担当学芸員が「高校と博物館の連携 部活へ首を突っ込もう!」と題した事例報告を行いました。

事例報告を行う当館学芸員

当館がこの10年ほど進めている、動物標本を作製するサークル的な活動が、コロナ禍での休止期間を経て「さがみホネホネ団」として再起動した経過と、その活動に高校生を中心とした若い世代が博物館を利用している点を紹介しました。

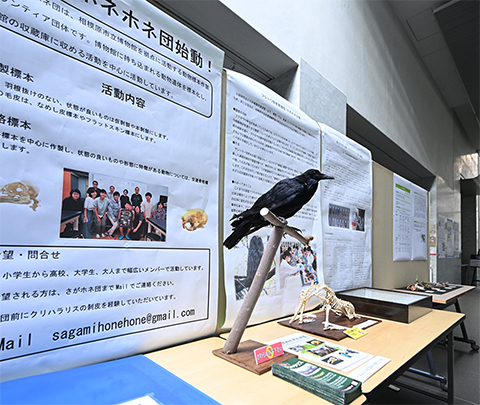

さがみホネホネ団の活動

生物標本の作製や解剖などの作業に興味のある若い世代の活動の場を作るのは、決して人数としては多くはないのですが、博物館を利用する世代の中では希少な存在である中高生や大学生を博物館に呼びこめる活動は他館からの関心を引くことができました。もちろん、さがみホネホネ団には高齢者も参加していますし、年代の幅が広いのが特色です。

学びの収穫祭でのさがホネ団の発表

他の事例報告では、会場となった横浜市歴博から、日本一の規模の市である横浜市内の学校利用の受け入れ状況が報告されました。また、小田原市郷土文化館からは、学校に眠るお宝を“発掘”して企画展を行った事例、横須賀市自然・人文博物館からは、市民による様々な科学研究を中心として連携を広げる「みんなの理科フェス」の事例が報告されました。最後にパネルディスカッションが行われ、学校現場から、小学校と中高一貫校の先生方それぞれによるコメントをいただき、議論を進めました。

パネルディスカッションの様子

学芸員の限られた人員の中で、多数の学校の多人数の利用をどのように対応するか、学校へどのようにアプローチするのかなど、会場を含めて活発な議論が行われました。当館も他館の事例を参考に、学校との連携を深めていきたいと思います。

(生物担当学芸員)