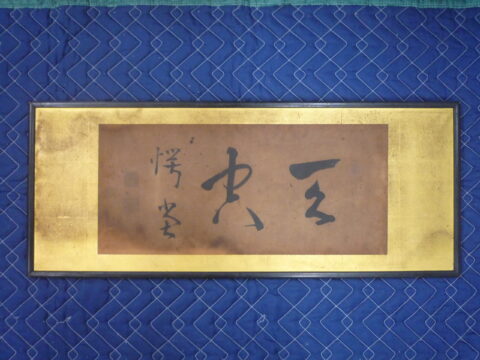

3月18日(火)、本市が誇る郷土の偉人・尾崎行雄ゆかりの資料の寄贈を受けました。このブログのタイトルにもあるとおり、尾崎の筆による扁額です。

尾崎愕堂 筆「天空」(当館所蔵)

尾崎行雄(安政5(1885)~昭和29(1954)年)は、相模国津久井県又野村(現在の相模原市緑区又野)生まれの政治家で、明治23(1890)年の第1回衆議院議員総選挙にて初当選して以降、連続当選25回、通算議員在任歴60余年の間、民主主義と国際平和のために尽力した人物です。その功績から「議会政治の父」、「憲政の神様」と称され、生前には憲政功労者として衆議院から2度の表彰を受けました。また、長きにわたる政治人生において、文部大臣、東京市長、司法大臣の要職を歴任しました。

司法大臣就任時、大礼服姿の尾崎行雄[大正3(1914)年](当館所蔵)

当館では、郷土の偉人である尾崎に関わる様々な資料を収集し、後世に伝えるため保存・活用しています。昨年は、令和5年度に受け入れた新規収蔵資料をお披露目するミニ企画展を開催し、多くの方に尾崎ゆかりの当館所蔵資料をご覧いただきました。

新規収蔵資料の様子(令和6年6月1日~30日開催)

ありがたいことに、こうした当館の取組を知った方々から新規収蔵資料展の後も引き続き寄贈の申し出をいただいており、冒頭で紹介した扁額を新たに受け入れることとなりました。

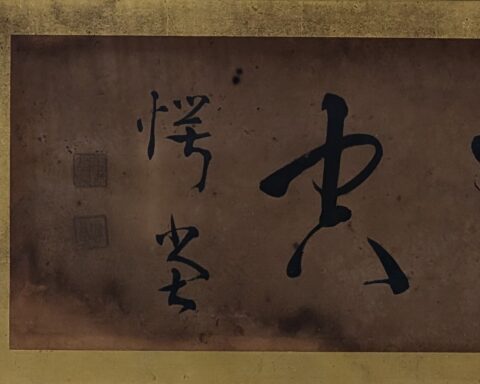

ところで、本市には尾崎の生誕地に建つ市立尾崎咢堂記念館があり、尾崎の雅号(=ペンネーム)といえば施設の名称にもなっている「咢堂」が有名です。しかし、今回寄贈を受けた書の署名は「愕堂」で「忄(りっしんべん)がある…?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

署名を拡大すると「忄」が確認できます。

尾崎行雄は生涯で5つの雅号を称しており、「咢堂」も「愕堂」も尾崎の雅号です。

雅号の変遷を以下の表にまとめました。

| 雅号 | 年代 | 由来など |

| 琴泉(きんせん) | 20歳前後 | 琴の音と泉の流れとの相似た連想から。 |

| 学堂(がくどう) | 明治15(1882)年~ | 学問は学校だけのものではなく、一生いそしむべきものと考えたから。 |

| 愕堂(がくどう) | 明治20(1887)年~ | 退去命令(保安条例第4条)に驚愕したから。 |

| 咢堂(がくどう) | 明治45・大正元(1912)年~ | 年をとって心力の衰えを悟り、「忄(りっしんべん)」を取った。 |

| 卆翁(そつおう) | 昭和22(1947)年~ | 90歳となったから。「卆」は「卒」の異字体で、いよいよ一兵卒の齢になって終わるという意。 |

「愕堂」は尾崎が名乗った3つ目の雅号で、元土佐藩士の政治家・後藤象二郎らとの会合で放った発言が「保安条例」に抵触したために命じられた、明治20(1887)年12月の東京退去に驚愕したことに由来します。その後、明治から大正にかけて「愕堂」を称しますが、やはり次の雅号の時期が長かったためか、館蔵資料は「咢堂」と署名されているものが多くを占めます。このたびは、当館で数少ない「愕堂」時代の書を寄贈いただいたのです。

寄贈の際に伺ったお話によると、この扁額は東京で商いをしていた寄贈者の父が仕事の過程で入手したものと伝えられており、以降ご自宅で大切に飾られていたそうです。長い年月を経て、尾崎の生誕地である本市に資料が寄贈されたことに深いご縁を感じました。

力強く書かれている文字は「天空」。血気盛んな壮年期の尾崎の高い志を表現したのでしょうか。

今後も郷土の偉人・尾崎行雄に関する資料を幅広く収集し、いずれ皆さまに新規収蔵資料をお披露目できる機会を設けたいと思います。

(歴史担当学芸員)