3月15日、毎月恒例の生きものミニサロンを実施しました。

今回のテーマは「顕微鏡でスギの花粉を見てやろう!」です。花粉症の原因物質として社会的な問題となっているスギ花粉ですが、実際にそれがどのような形をしているのか見たことのある人は少ないようなので、顕微鏡で観察をしてみました。まずは、花粉の採集です。博物館に停めてある公用車のフロントガラスに、セロハンテープをくっつけるだけ。

フロントガラスに新鮮な?花粉がたくさんついています

軽く貼り付けます

それを、スライドグラスの大きさに切ってパンチで穴をあけたボール紙に貼り付けます。

スライドグラスの代わりのダンボール紙に貼り付けます

そして、顕微鏡へのせます。はじめはピント合わせなどに慣れないため苦戦していましたが、次第にバッチリ合わせられるようになりました。

見えた!

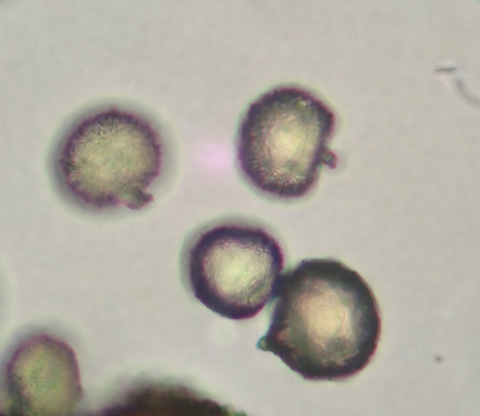

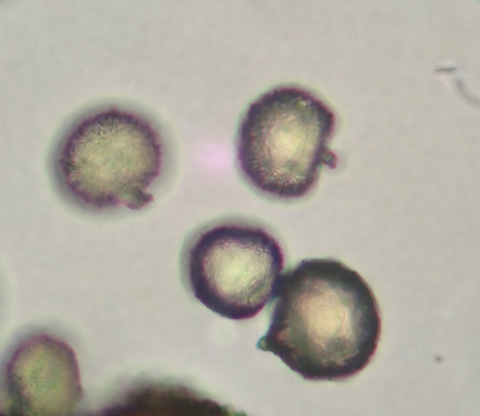

スギの花粉は球形で、パピラと呼ばれる突起が一つあるのが特徴です。そして、フロントガラスにつもっている時には黄色っぽく見えましたが、顕微鏡で見ると透明です。

スギの花粉 大きさは約40マイクロメートル

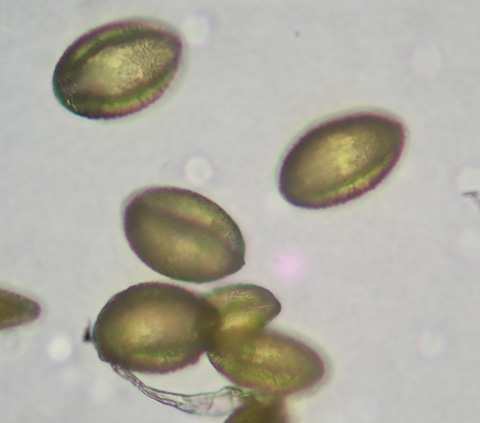

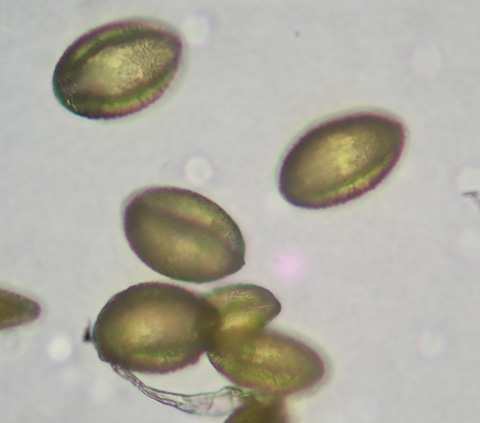

みなさん、しっかりと観察して、スギ花粉の“正体”をつかむことができました。慣れたところで、博物館お隣の樹林内でなぜか咲いていたヒメリュウキンカ(園芸種)の花粉も見てみました。スギと違い、黄色くてラグビーボールのような形をしています。参加者のお一人は、「お米みたいな形!」と言っていました。

ヒメリュウキンカの花粉

花粉以外にも、ミズキの切り株に染み出た樹液が発酵した、スライム・フラックスと呼ばれる菌類のコロニーが見られたので、これもしっかり観察。

ペリペリとめくる、勇気あるお子さんも

においをかいだお子さんが、ミカンみたいなにおいがする!と教えてくれました。

ちょっと甘いにおいがしました

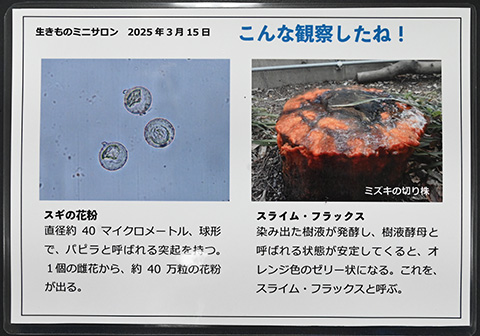

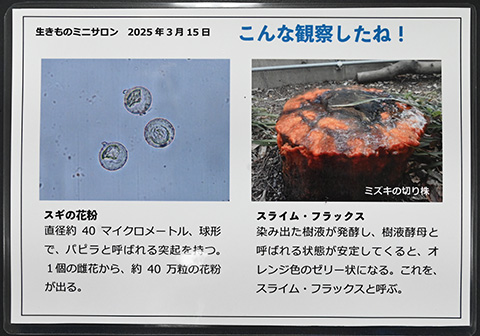

最後に、今日の観察のポイントを紹介した「こんな観察ししたね!カード」を配布しました。

こんな観察したね!カード

【参加者のみなさまへのお詫び】このカードのスギ花粉の解説文で、「1つの雌花から約40万粒の花粉が・・」と書いてしまいましたが「雄花から約40万粒」が正解です。サポートスタッフのヨシ君が見つけて指摘してくれました。お詫びして訂正します。

さて、今年度の生きものミニサロンは今回が最終となりますが、来年度も引き続き、第三土曜日を中心に実施する予定です(数回、第三以外の実施となります)。お楽しみに!

(生物担当学芸員)

年-e1741917150630.jpg)