考古分野の重要な仕事に、資料の図化があります。

例えば、近年刊行された『川坂遺跡第3次調査』(相模原市教育委員会・相模原市立博物館2022)では、以下の縄文土器、石器の図面があります。

この土器、石器の特徴から何時代なのか、どのような土器や石器が主体なのか、遺跡の内容を知る根拠となります。

川坂遺跡の縄文時代住居出土の土器(一部)

川坂遺跡の縄文時代住居出土の石器(打製石斧、磨製石斧など一部)

ここでは石器の図化について説明します。

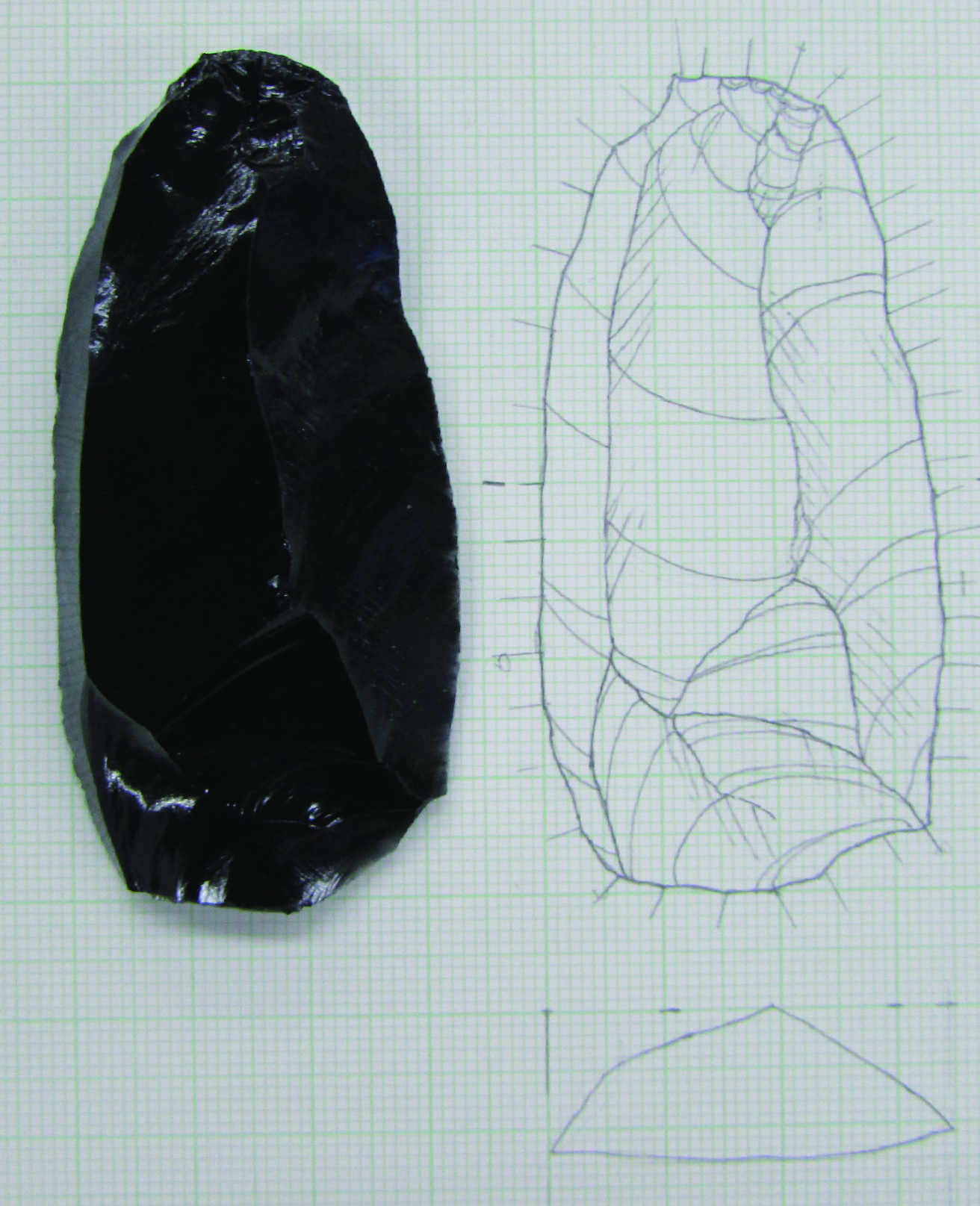

下の石器は、考古担当学芸員が黒曜石を用いて石の欠片(剥片:はくへん)を打ち剥がしたもので、方眼紙に作図しました。これはすべて手作業です。

黒曜石製の剥片(はくへん)(方眼紙小メモリ:1mm)

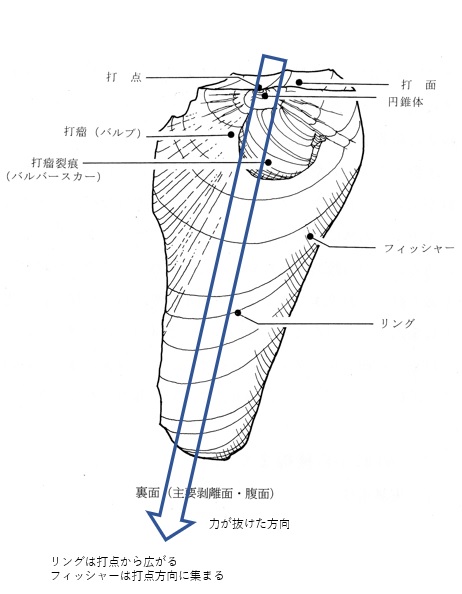

石の割れを表現したもので、以下の図のように「リング」、「フィッシャー」を読み取り、剥離方向を特定します。特定したのち、剥離の順序に沿って剥離面を描写します。

田中英司2004『石器実測法 情報を描く技術』雄山閣より引用、一部加筆

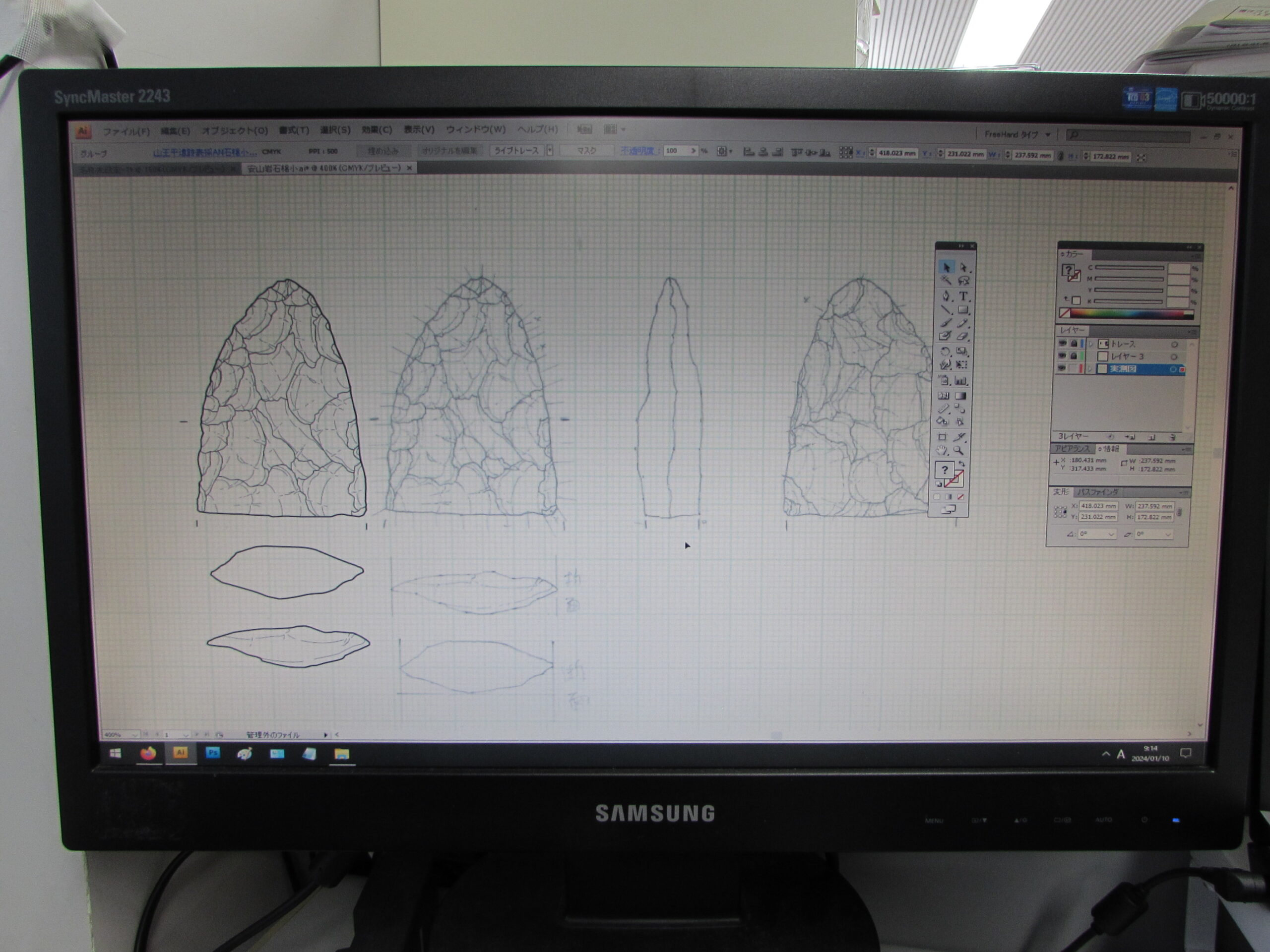

現在、当館研究報告に掲載予定の石器が9点あり、最近まで図面を作成していました。

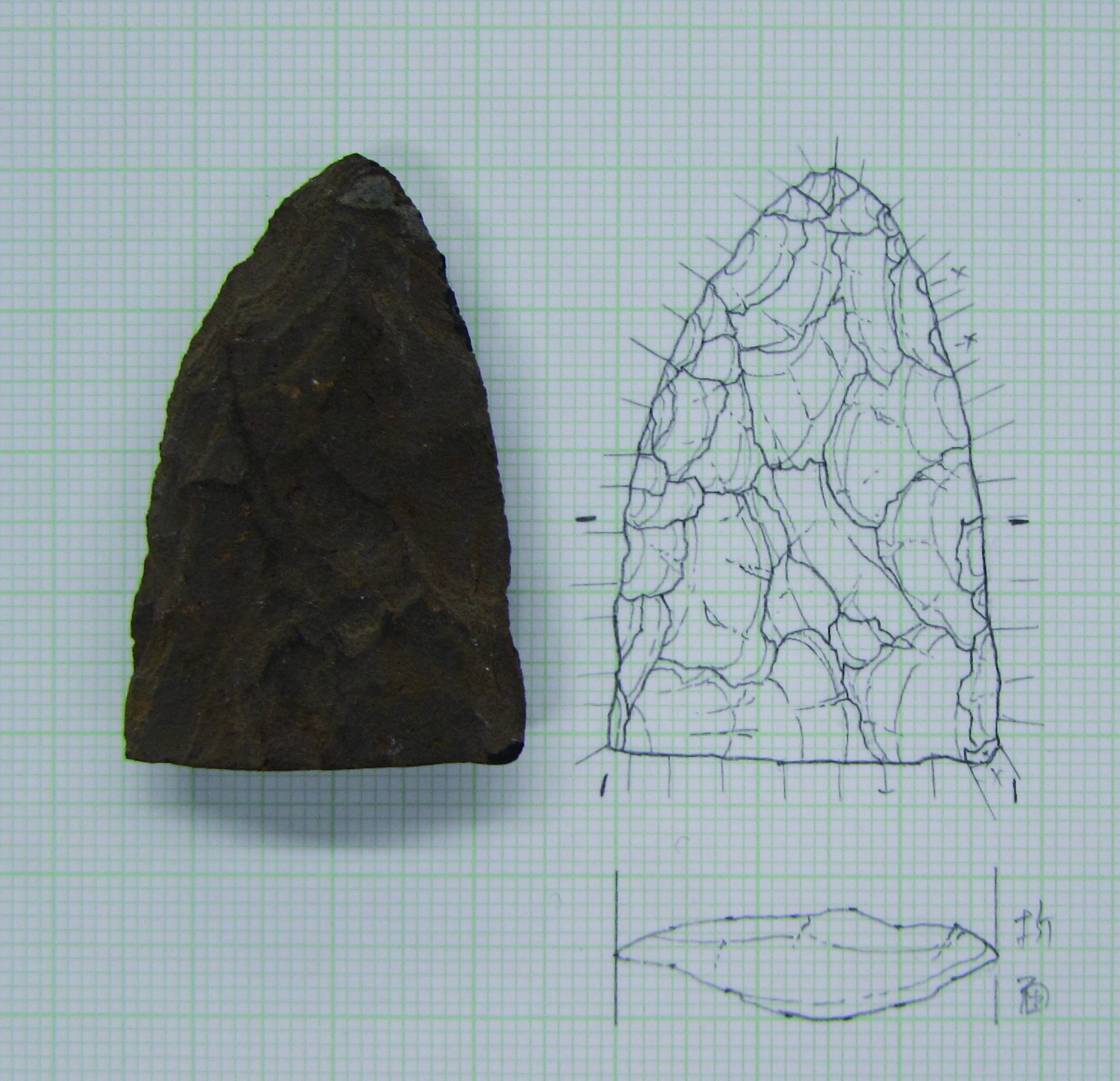

下の石器はそのうちの一つで、狩りの道具である石槍です。安山岩という種類の石で作られており、真ん中から下は折れて無くなっています。

安山岩製の石槍(方眼紙小メモリ:1mm)

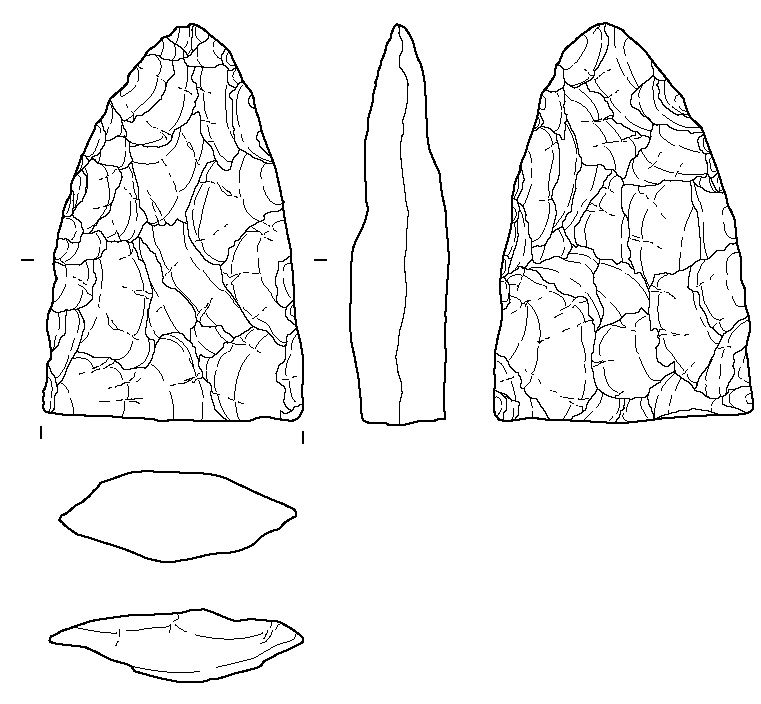

実測図が完成したら、スキャンし、描画ソフトでトレースします。

トレース後の実測図 両側から打ち剝がされたことが分かります。

トレースが完了したら出来上がりです。考古担当学芸員が学生のころは、製図ペンや丸ペンといった製図用具でトレーシングペーパーにトレースしていました。

石器がどのような剥離方法で作られているのか、丹念に読み取らなければ、実測図として成立しません。大学生のころ、指導教官に「手にした石器のきれいな実測図が書けなければ、どんな石器を見ても全く分からない」と言われました。

はじめて実測に取り組んでいた私は何気なく納得していましたが、この言葉の重みは今でも痛感しています。

土器よりも見栄えせず、何を以って石の道具なのか、いろんな方に聞かれます。こちらが読み取る意思を持てば持つほど、石器はおしゃべりになってくれます。

展示室では見やすい資料ではありませんが、機会があればぜひ石器の割れ口を観察してみてください。

(考古担当学芸員)

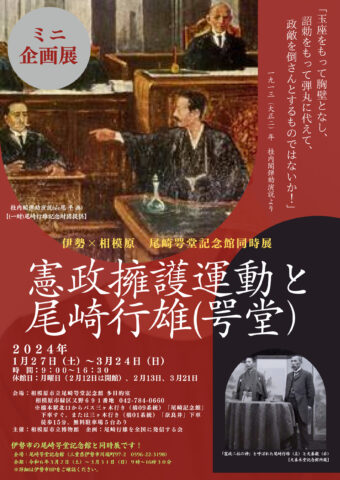

【休館のお知らせ】相模原市立博物館は館内エレベーターの改修工事のため、令和6年2月29日まで休館となります。休館期間中も職員は出勤しております。電話や電子メールなどは通常どおりつながります。また、休館期間の学芸員の活動の様子などはこのブログや、SNSなどで発信してまいります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。