今年は、4年ぶりに中央区田名八幡宮で的祭(まとまち)が開催されました。

的祭は、毎年1月6日に、地域の4人の子どもたちが、順番に大きな的に向かって弓で矢を射て、その結果で新年を占う行事です。

的祭について過去のブログはこちら。

今年は6日が土曜日だったこともあり、多くの見学者が集まりました。

(令和6年1月6日撮影)

今回、的祭で使用する的や弓矢作りの様子を見学させていただきました。

的祭で使用する的と弓矢は作る家が決まっています。

過去にはご近所の親戚の方と一緒に作り、1日がかりで仕上げたそうですが、今回はおひとりで作られたため、3日から始めて、祭り当日6日の11時頃までかかりました。

(令和6年1月4日撮影)

的に使う葦は、入手が難しくなっており、現在では市販されているヨシズを解体して使用しています。

葦を叩いて割って、広げた状態にし、網代に編んでいきます。この的作りは的踏み(まとふみ)と呼ばれます。

(令和6年1月5日撮影)

上の写真は、円形に切った的の上に障子紙を貼っているところです。

鍋に入っているのは糊で、小麦と水を煮詰めて作ります。

この糊が乾いた後、炭で的の円を書いていきます。

(令和6年1月5日撮影)

的の円を書く炭は、ナスの茎(ナスガラ)を焼いた灰に、墨汁を混ぜて作ります。

ナスガラの灰を入れる理由を尋ねたところ、墨汁だけだとかすれてしまうからだそうです。

(令和6年1月6日撮影)

できあがった的は、祭りの当日の朝、役員氏子の人々に渡されました。

(令和6年1月6日撮影)

矢は篠竹を使います。

上の写真は、彫刻刀で切れ目を入れたところに、半紙で作った矢羽根を入れています。

本来なら「肥後守」(折りたたみ式ナイフ)の方が使いやすいそうですが、現在では入手が難しいため、カッターや彫刻刀を使って作業をしています。

また、弓には桑を使います。

桑は一時期、手に入らなくなったので、その時は榎(えのき)を使っていたそうです。

田名は養蚕が盛んな土地だったので、桑が入手できなくなった時期があったとは意外です。

現在では、役員氏子が桑と篠竹を用意しており、的祭に使うものは葦以外は全て田名産のものを使っています。

今回、的・弓2本・矢4本・参加したこども達へ贈る記念用の弓4本が作られました。

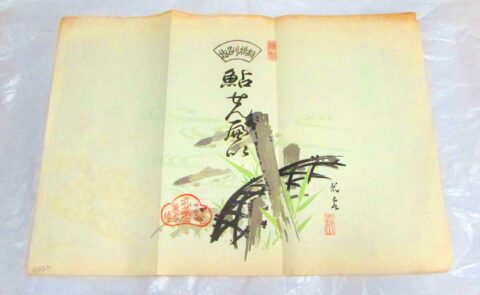

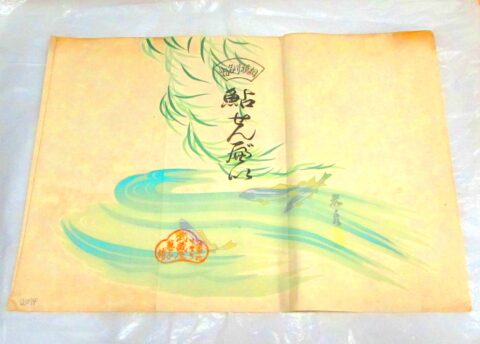

最後に弓矢を熨斗に包みます。(令和6年1月6日撮影)

田名の的祭は相模原市を代表する行事として、市の無形民俗文化財に指定されています。

毎年同じように実施しているように見えますが、携わる人々や地域の事情などから少しずつ変化しています。

今回の調査でも、『相模原市史 民俗編』に記録された内容と比較すると変化している点がいくつもありました。

今後も様々な観点から、市域の民俗や行事について取り上げていきたいと思います。

(民俗担当学芸員)

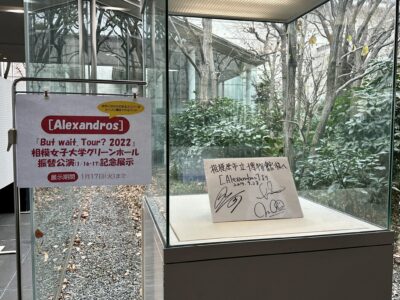

【休館のお知らせ】相模原市立博物館は館内エレベーターの改修工事のため、令和6年2月29日まで休館となります。休館期間中も職員は出勤しております。電話や電子メールなどは通常どおりつながります。また、休館期間の学芸員の活動の様子などはこのブログや、SNSなどで発信してまいります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。