誰しも一度はこのような質問をされたことがあるのではないでしょうか。

「朝食はパン派?ごはん派?」

‟食の欧米化”と言われるようになって久しいですが、農林水産省の『食生活・ライフスタイル調査~令和4年度~ 調査報告書』の「主食の種類の構成比」によると、3食全体で「米食」が40%と最も多く、次いで「パン食」が16%、そして「その他」が15%、「麺類」が12%と続いており、わたしたち日本人にはお米の人気が根強いようですね。

「パンの日」は、パン食の普及活動を行うパン食普及協会が毎月12日に定めたものです。では、なぜ毎月12日かというと、4月12日が日本のパン発祥の「パンの記念日」であることにちなみ、全国のパン屋さんがより一層のサービスに努めるよう「パンの日」も制定されたようです。

ちなみに、日本人で初めて本格的にパン製造を行ったとされる人物が、相模原市の天然記念物(植物)として登録されている「江川ヒノキ」でお馴染み、津久井の御林(おはやし)にゆかりがある伊豆国(いずのくに)韮山(にらやま)の代官・江川太郎左衛門英龍(ひでたつ)です。

幕末、日本の隣国である清とイギリスの間で勃発したアヘン戦争(1840年 ~ 1842年)に、江戸幕府は危機感を募らせました。そこで海防に関心を寄せていた江川太郎左衛門は、手軽で持ち運びやすく、保存性も高いパンに注目し、製パン技術者を邸宅に呼んで兵糧(ひょうろう)としてのパン作りを試みました。その記念すべき第1号が焼き上がったのが1842(天保13)年4月12日のことです。

それでは「パンの日」にちなみ、パンに関連する当館の所蔵資料を紹介したいと思います。

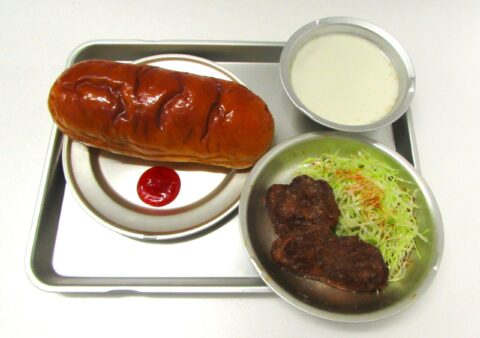

まずは、一昨年の令和4年度学習資料展でも展示した「給食の食品サンプル」です。

昭和30年代の給食の食品サンプル

年-scaled-e1705020043599.jpg)

1974(昭和49)年の給食の食品サンプル

写真はそれぞれ昭和30年代(上)と1974(昭和49)年(下)の給食を再現した食品サンプルで、ご覧になる方の世代によって懐かしさや目新しさなど、違った印象を受けるのではないでしょうか?

鯨肉や脱脂粉乳(だっしふんにゅう)、瓶に入った牛乳を令和の給食で見ることはないかもしれませんが、コッペパンやロールパンはわたしたちが食べている現在のものと大きく変わらないように見えます。本物そっくりの精巧な再現で、とても美味しそうですね。

続いて、当館の自然・歴史展示室「地域の変貌」コーナーから「パン焼器」(昭和20年代)です。

パン焼器(昭和20年代)

これは、1940年代の戦時中から終戦直後の食糧難の時代、練った小麦粉を火にかけて焼き、自家製パンを作るために使用された調理用具です。

相模原市域ではいくつか見られる資料ですが、同じ神奈川県内でも厚木市や平塚市などの南部水田地帯では確認された例がないと言われています。理由は定かではありませんが、相模原市域では水利が悪く稲作が盛んでなかったことや、終戦後に旧帝国陸軍の施設が米軍に接収され、アメリカの文化が流入したことなどが影響したと考えられています。

パンの日にお知らせしたい、意外にも歴史が深い相模原のパン食のお話でした。

(歴史担当学芸員)

【休館のお知らせ】相模原市立博物館は館内エレベーターの改修工事のため、令和6年2月29日まで休館となります。休館期間中も職員は出勤しております。電話や電子メールなどは通常どおりつながります。また、休館期間の学芸員の活動の様子などはこのブログや、SNSなどで発信してまいります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

年8月-e1704613691281.jpg)

年6月-e1704611887371.jpg)