3月9日に相模原市の文化財保護課の主催事業「縄文ムラの地形観察〜谷戸(やと)を歩いて湧き水をたどろう〜」が開催され、相模原市南区の勝坂遺跡公園周辺の地形や地層を案内しました。この辺りは坂や谷が多く,複雑な地形をしています。地形は複雑ですが、比較的短時間で相模野台地の特徴的な地形・地質をほとんど見ることができる“お得”な場所です。

野外観察の前に、相模野台地の地形・地質の概要を、30分程度、お話ししてから出かけました。

相模野台地は平坦面が広い階段状の地形をしています。相模原市内の相模野台地は大きく上段(相模原段丘)、中段(田名原段丘)、下段(陽原(みなはら)段丘)の3つに分けられますが、ごく狭い範囲に上段と中段の間の段(中津原段丘)が見られる場所があります。各段丘の平坦面はそれぞれの段丘の名前をつけて「相模原面」などと呼びます。勝坂遺跡公園のある平坦面は中津原面です。

勝坂遺跡公園から崖を下ると、何ヶ所かで湧き水が見られます。そのうちの一つ、有鹿(あるか)神社の湧き水を観察しました。

勝坂遺跡公園の下、鳩川の両岸にある平坦面は陽原面です。鳩川の川底にある礫(れき)は、約2万年前に相模川が運んできたもので、陽原段丘をつくっている礫層です。

再び中津原面に登る途中の崖で中津原段丘をつくる関東ローム層を観察しました。ここでは、約2万5千年前に富士山の噴火により噴出された溶岩の破片の層や、約3万年前に姶良(あいら)カルデラの超巨大噴火により噴出された火山灰が含まれる部分が見られます。姶良カルデラは今の鹿児島県の桜島あたりにあった火山です。相模原では姶良カルデラからの火山灰は肉眼で見ることはできませんが、顕微鏡観察で確認することができます。

中津原面の上から相模川対岸の中津原面を観察しました。厚木市や愛川町の工業団地がある平坦面が中津原面です。

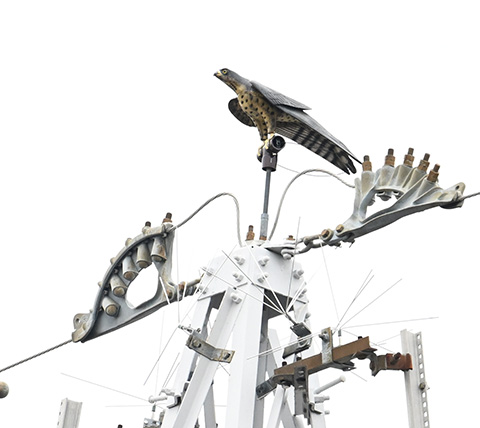

中津原面からの坂道を登ると相模原面です。下の写真に写っているのは相模原段丘の崖です。

最後に、もう一度、陽原面(下段)まで下りて、小さな川がつくった谷地形を観察しました。この川も湧き水が水源です。下の写真では右端の崖は田名原段丘の崖、左側の崖が中津原段丘の崖です。谷を挟んで高さの違う段丘が見られます。

お天気も良く、野外観察をするのちょうど良い陽気でした。相模野台地の地形と地質を堪能できるだけでなく、縄文時代の人たちが見ていた風景を観察しながら歩くことで、縄文人の暮らしぶりも感じることができたのではないでしょうか。

(地質担当学芸員)