こんにちは、令和5年度民俗担当の博物館実習生です。

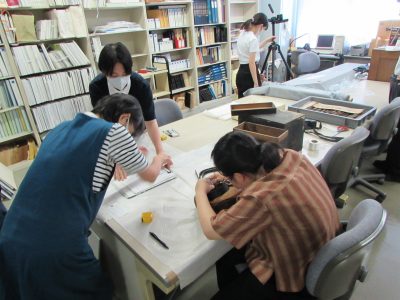

実習5日目の8月17日に、民俗担当学芸員と民俗資料整理のボランティア「福の会」の方々のご指導のもと、民俗資料の整理を行いました。

午前中は資料の収蔵庫への配架作業、午後は資料の受け入れ作業にあたりました。

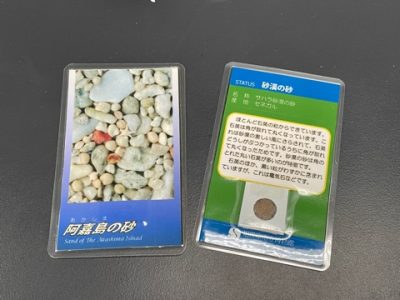

受け入れ作業とは、寄贈していただいた資料を調査して、管理しやすいようにデータ化することです。

今回は、資料を隅々まで観察して資料カードに情報をまとめました。

資料それぞれに番号を振ることで、わかりやすく保管することができます。

プッシュフォンなどの電話機から江戸時代のおふだ、明治時代のちょうちんまで、民俗分野の特徴である幅広い資料を扱うことの難しさを体感しました。

資料カード作成の様子

下の画像は、資料カードに張り付ける写真の撮影の様子です。

きれいに画角に納め、資料が細部まで確認できるように写すことを特に意識しました。

写真撮影の様子

資料整理中には「福の会」の皆さんが、電話は手作りのものではないのに「民具」と言えるのか、話し合っていらっしゃいました。

私自身も「民具」の在り方について改めて考えさせられましたが、すぐに結論を出すには時間がかかりそうです。

民具の捉え方は、時代の変遷とともに変化していくのではないでしょうか。

今後も民俗専攻の学生としては、考えていきたいテーマです。

今回の資料整理を通して、民俗資料の扱い方を学び、資料の膨大さと情報管理の重要さを痛感しました。

また、資料の管理と市民に還元する活用の両立も、ボランティア活動によって成り立っていると気づきました。

ボランティアの方々が培ってきた技術や知識を間近で見て、少しでも吸収することができたかと思います。

今後の実習では展示を作る作業に入るため、これまでの内容を活かして取り組んでいきたいです。