昨年の11月23・24日に、日頃から当館を拠点活動とするボランティアグループや、当館学芸員が活動に関わる学校の部活動、大学の研究室などが活動内容や研究成果を発表する秋の祭典・「学びの収穫祭」を実施しました。大変盛り上がった23日の口頭発表会と展示発表のコアタイム、24日のワークショップと学芸員講演会の様子をこのブログでも紹介しましたので、よろしければ次のリンクからご覧ください。(1日目、2日目)

この2日間だけではなかなか見終えることができないため、展示発表については「学びの収穫祭」以降しばらく掲示していますが、本年度も好評につき延長していた展示期間も、いよいよ今週31日(金)が最終日となります。

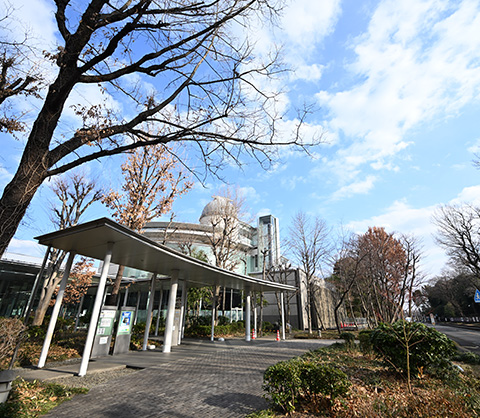

情報サービスコーナー前の様子

自然・歴史展示室入口付近

令和6年度の「学びの収穫祭」展示発表では、33の団体や個人の方にご参加いただきました!特定の分野や似通ったテーマで区切らず、様々な発表内容が隣り合って入り交ざり、まさにお祭り状態の楽しい発表会です。

まだご覧になっていない方、もう一度ご覧になりたい方、ぜひ31日(金)までにお越しください!

※館内事業の都合により、一部掲示場所が移動している展示発表がございます。

(歴史担当学芸員)